|

<6> QUI C’ERA LA

PIEVE DI S. GIOVANNI

Un pomeriggio del mese di gennaio 2012 accompagnai la

ragazza polacca dall’arciprete della Collegiata Mons.

Andrea Cristiani perché aveva bisogno di un suo consiglio.

Giunti a piedi in piazza Garibaldi, costeggiammo la

facciata del Palazzo Montanelli - quello dove morì

Giuseppe Montanelli (1862) e dove nacque Indro (1909) - ed

entrammo sul Poggio Salamartano fermandoci proprio davanti

all’imbocco delle “Scarelle” dove nel 1300 c’era la porta

della Porticciola. Suonai il campanello degli uffici della

parrocchia.

Venne ad aprirci Stefano Boddi, il segretario.

- Desiderate? – ci chiese.

- Questa ragazza polacca desidererebbe conferire qualche

minuto con don Andrea – risposi.

- Sentite, in questo momento sta parlando con il titolare

di una ditta. Ne avrà per una ventina di minuti. Se volete

potete accomodarvi qui nell’ingresso: altrimenti potete

ritornare fra una mezz’oretta.

- Aspetteremo qui fuori al sole – gli dissi.

Ci portammo al vicino parapetto del muro castellano dove

avremmo potuto accostarci o sederci.

Margherita non si lasciò sfuggire la presenza sul grande

muro perimetrale della Collegiata di una porticina, messa

a nuovo.

- E questa porticina? – chiese.

- Porta direttamente sul presbiterio della chiesa, ma

viene tenuta sempre chiusa perché i ladri in più occasioni

si sono serviti di questa porticina per entrare in chiesa

e derubarla.

- Ma quanto è alto questo muro! E quella specie di

quadrato lassù in alto?

- Era la meridiana che segnava le ore del pomeriggio.

Presto verrà ripristinata. Questo muro alto non è altro

che la spalla della chiesa Collegiata che guarda nella

Piazza…Vittorio Veneto.

- Peccato che questa spalla della Collegiata si avvicini

troppo al muro castellano - osservò Margherita.

- Cara Margherita, fino all’anno 1800, qui c’era uno

spazio molto più largo e al posto di questa spalla, ma

molto più indietro, c’era la facciata della vecchia Pieve

di S. Giovanni che venne demolita completamente nell’anno

1783.

- Ma cos’era la Pieve? – mi chiese Margherita, maglietta

nera e jeans bianchi.

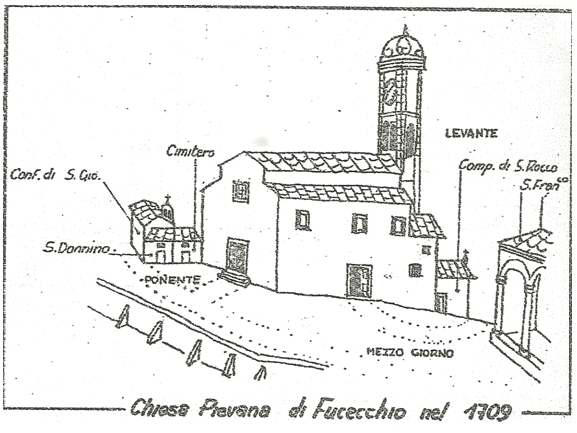

L’immagine della Pieve comparve sul display

- Tieni. Il display del cellulare magico ti mostrerà la

Pieve di S. Giovanni Battista e capirai.

Margherita osservò attentamente l’immagine disegnata da un

sacerdote dell’epoca, certo Tondoli, e poi , sorpresa

esclamò:

- Ma allora qui davanti a noi c’era la facciata di quella

che tu hai chiamato Pieve. Forse, forse, in corrispondenza

della porticina c’era la porta d’ingresso della Pieve.

Vedo che c’erano altre chiese nei suoi paraggi. Ma cos’è

una Pieve?

- E’ una chiesa, come puoi vedere.

- Ma perché viene chiamata Pieve?

- Non lo so. Domandalo a lei.

Margherita non se lo fece ripetere due volte: premette il

pulsante verde e chiese:

- Puoi dirmi, per piacere, che cos’è una pieve?

- Volentieri, dolce Margherita – rispose la Pieve con voce

molto chiara e pacata. Proseguì:

- Io venni costruita su questo colle dopo il Mille. In

questo cocuzzolo, ma anche nelle campagne vicine vivevano

alcune famiglie. Tutte furono felici quando questa chiesa

venne aperta. Finalmente potevano venire a Messa o alle

esequie dei propri defunti. Però quando nasceva un bambino

o una bambina i genitori non potevano battezzarli in

questa chiesa: dovevano andare a battezzare i loro figli o

alla Pieve a Ripoli – accanto alla Conad - o a Ponte a

Cappiano. Le chiese di Ripoli e di Ponte a Cappiano erano

autorizzate a battezzare. Io non ero autorizzata. E le

chiese autorizzate a battezzare si chiamavano, appunto,

Pievi.

- Siccome tu ti chiami Pieve di S. Giovanni, puoi dirmi,

per piacere, quando diventasti una pieve?

- Nell’anno 1088.

- Chi ti fece diventare una pieve?

- Il papa Urbano II.

- E per quale ragione?

- Perché glielo chiese ripetutamente il penultimo

feudatario fucecchiese, il cadolingio Uguccione. A lui

dispiaceva che i suoi sudditi dovessero fare quel viaggio

per battezzare i propri figli. Comunque, sappi, cara bella

Margherita, che questa pieve diventò una chiesa speciale

fino al 1622.

- Tu, cara Pieve, fai salire la febbre della mia

curiosità. Mi puoi spiegare perché questa Pieve diventò

una chiesa speciale?

- Vedi, Margherita, i preti di questa chiesa fino all’anno

1085 dovettero obbedire al vescovo di Lucca. A partire dal

1085 tutti i parroci che si sarebbero susseguiti uno

dietro l’altro in questa chiesa non avrebbero dovuto più

obbedire al Vescovo di Lucca bensì all’abate, cioè al capo

del monastero di S. Salvatore che si trova a due passi da

voi, quello dove ora si trovano le monache. A quel tempo

non c’erano le macchine e nemmeno il telefono e nemmeno i

treni. Prima del 1085,quando un parroco di questa chiesa

voleva imbiancarla o dare un nome ad un altare doveva

chiedere il permesso al vescovo di Lucca. Per ottenere il

permesso doveva andare dal vescovo a Lucca o scrivergli

una lettera. A quel tempo non c’erano nemmeno le

biciclette. L’unico mezzo di trasporto era il cavallo. Ed

il vescovo, molte volte, prima di concedere il permesso,

voleva rendersi conto di quello che effettivamente voleva

fare il prete di questa chiesa. Qualche volta mandava a

Fucecchio ad effettuare i controlli una persona di sua

fiducia (il vicario) o veniva lui medesimo. Tu puoi ben

immaginare le perdite di tempo che erano necessarie. Ma

questo è soltanto l’esempio di uno dei tanti problemi che

dovevano essere risolti con il consenso del vescovo.

Dopo il 1085 il parroco di questa chiesa, usciva dalla

medesima e in due minuti si poteva recare dall’abate e

risolvere immediatamente i problemi. A quel tempo nel

monastero c’erano i monaci vallombrosani.

- Ma anche gli attuali sacerdoti di questa chiesa devono

obbedire all’abate del Monastero?

- No, no. Dal 1622, e cioè da quasi 400 anni, i parroci di

questa chiesa devono obbedire al Vescovo di S. Miniato.

Non chiedermi perché, altrimenti questa storia non finisce

più. E tu ti stancheresti.

- La chiesa che ho visto sul display del cellulare non c’è

più. Perché?

- Perché un prete molto istruito di Fucecchio riuscì a

convincere il parroco di questa chiesa, il vescovo ed

anche il granduca che Fucecchio si meritava una chiesa

molto più grande e con la facciata rivolta sulla piazza

che era il cuore di Fucecchio.

- Ed allora che cosa successe?

- Nell’anno 1783 la chiesa che hai visto sul display ed

anche il campanile vennero demoliti e furono subito

allungate le fondamenta laterali.

- Ma eri piccola davvero?

- Non credo. Ero lunga 29 metri e mezzo; ero la larga 14

metri e qualche centimetro; ed ero alta 11 metri. Forse

davo l’impressione di essere più piccola perché ero a tre

navate spartite da un doppio ordine di 5 colonne di

pietra.

- Quanti altari c’erano e a chi erano intitolati?

- Ce n’erano 9 e cioè due di più di quelli che si trovano

nella chiesa attuale che è leggermente più grande. Al

centro del presbiterio c’era l’altar maggiore, l’unico in

stucco (gli altri erano in pietra), ornato di quattro

colonne, conservava il corpo di San Candido, patrono di

Fucecchio.

Nella parete destra c’erano quattro altari:

- l’altare del Santissimo Sacramento, sulla testata destra

dell’altar maggiore;

- l’altare del Nome di Gesù, sul quale era collocata una

Circoncisione (oggi perduta), opera del

fiorentino Cecco Bravo

- l’altare di San Sebastiano di patronato della faimiglia

Taviani;

– l’altare di patronato Paperini (ultimo a destra) su cui

era posta la tavola con la Madonna in

gloria con i Santi Sebastiano, Lazzaro, Maria Maddalena e

Marta, oggi al Museo civico, opera dello Scheggia.

Nella parete sinistra c’erano gli altri 4 altari:

- l’altare della Madonna del Carmine, con la tela

raffigurante la Vergine che consegna lo

scapolare a San Simone, con ai lati i Santi Antonio Abate,

Antonio da Padova e un santo martire, oggi al Museo civico

- l’altare del Crocifisso di patronato Gherardi ;

- l’altare di Santa Lucia su cui era posto il Martirio di

Santa Lucia con le Sante Apollonia e

Agata (ora in Collegiata nella cappella del Santissimo),

citato da Alessandro Peri come di sua

proprietà, nel 1802;

- l’altare di San Nicola da Tolentino dei Lavaiani, già

Aleotti, eredi della famiglia Magnani,

proprietari del quadro con la Vergine e i Santi Michele

Arcangelo, Nicola di Bari e Nicola da

Tolentino ,opera di Michele Laschi, oggi al Museo civico

All’arredo della chiesa appartenevano anche il fonte

battesimale e una acquasantiera cinquecentesca in marmo.

Essa fu venduta dall’arciprete di Fucecchio agli Operai di

S. Regolo nel 1787 per 14 lire. Oggi si trova nella chiesa

di San Regolo a Buggiano.

- Sei soddisfatta, Margherita?

- A dire il vero sono molto dispiaciuta. Ma ormai il

dispiacere e i rimpianti non servono più a niente. Vorrei

sapere però se quell’oggetto tondo che si trova sul

riquadro più alto del campanile è un orologio.

- Sì è proprio quell’orologio che il tuo accompagnatore ha

ribattezzato “girellone”. Mario ne ha scritto la storia

dall’A alla Z nel libro intitolato FUCECCHIO PARLA che

puoi leggere su Internet. Vi saluto entrambi perché

qualcuno sta per chiamarvi. Ciao, Margherita! Ciao, Mario.

Auguroni!

Si riaprì la porta degli uffici della Collegiata, vi si

affacciò Stefano che ci disse:

- Se volete, don Andrea può ricevervi.

S. Pietro Igneo 8 febbraio

Se il benemerito canonico fucecchiese Gaetano Maria Rosati

non avesse intitolato a S. Pietro Igneo il nostro

ospedale, inaugurato ufficialmente nel marzo del 1857,

nessun fucecchiese avrebbe mai venerato questo santo

monaco che ha esercitato un ruolo importantissimo nella

storia del nostro paese.

Fino agli anni '80 il giorno 8 febbraio era atteso

soprattutto da quanti erano ricoverati nel nostro

nosocomio: per S. Pietro Igneo il menù, festivo,

comprendeva perfino il dolce; e per tutto il giorno era

concesso il libero accesso ai visitatori.

Dopo la partenza delle monache del Cottolengo dal nostro

ospedale, avvenuta il 30 giugno 1983, la tradizionale

festa di S. Pietro Igneo è stata depennata per sempre.

biografia

Il futuro monaco vallombrosano nacque a Firenze nel

1010 dalla famiglia Aldobrandini.

All'età di 8 anni entrò nel monastero di Vallombrosa,

fondato e diretto da Giovanni Gualberto grazie all'aiuto

finanziario del nostro conte cadolingio Guglielmo il

Bulgaro che da Fucecchio si era trasferito a Badia a

Settimo.

Diventato adulto, Pietro partecipò con Giovanni Gualberto

alla lotta contro i due bubboni che avevano colpito il

clero cattolico: la simonia e il concubinato.

Nel 1068 Giovanni Gualberto accusò il vescovo di Firenze,

Mezzabarba, di essersi procurato il titolo di vescovo con

il denaro. Per comprovare questa sua affermazione,

Giovanni Gualberto si dichiarò disposto a far affrontare

da uno dei suoi monaci il Giudizio di Dio, cioè una prova

che richiedeva l'intervento di Dio.

Venne concordata la cosiddetta PROVA DEL FUOCO.

Fra i numerosi monaci disposti ad affrontare una simile

prova fu scelto Pietro che , allora, aveva 58 anni.

Due cataste di legna, lunghe mt 5,80 formavano un

corridoio strettissimo attraverso il quale il monaco

vallombrosano doveva passare illeso.

La prova si sarebbe svolta a Settimo, a sette miglia da

Firenze.

Il giorno della prova, Pietro celebrò la S. Messa, prese

la croce e, accompagnato dai confratelli, si avvicinò alle

cataste di legna a cui venne appiccato il fuoco. Il

monaco, allora, si inginocchiò e chiese a Gesù di

assisterlo.

Quando si rialzò, già le fiamme avevano invaso lo stretto

corridoio cosparso nel suo tracciato di braci ardenti.

Pietro, a piedi nudi, si infilò fra i due roghi, percorse

lentamente il corridoio ed uscì illeso dall'altra parte

acclamato dal popolo che gridava al miracolo.

Il monaco tornò indietro per passare una seconda volta fra

le fiamme, ma il popolo glielo impedì baciandogli i piedi

e strappandogli di dosso lembi di tonaca per conservarli

come reliquie di una creatura benvoluta da Dio.

Il vescovo Mezzabarba scappò subito da Firenze.

Per desiderio del nostro conte Guglielmo il Bulgaro, il

monaco Pietro venne mandato a Fucecchio a dirigere , come

abate, il monastero di S. Salvatore che a quell'epoca si

trovava in prossimità del ponte sull'Arno, detto di

Bonfiglio.

L'abate Pietro, detto Igneo per avere superato la prova

del fuoco, diresse la nostra abbazia dal 1068 al 1072.

Nel 1072 papa Alessandro II lo nominò cardinale e vescovo

di Albano.

S. Pietro Igneo, pur andandosene via da Fucecchio,

conservò sempre il titolo di abate del monastero di S.

Salvatore.

Quando, negli anni successivi, diventò collaboratore del

papa Gregorio VII ottenne per la nostra abbazia il

privilegio del NULLIUS DIOCESIS.

Con questo privilegio del 9 maggio 1085 papa Gregorio VII

decretò che " l'abbazia di Fucecchio con i suoi beni,

cappelle e possedimenti che aveva e che avrebbe avuto in

seguito dipendesse direttamente dalla Santa Sede che la

riceveva sotto la sua protezione".

Per effetto di questo privilegio, l'abate sarebbe stato

eletto dai monaci medesimi e l'abbazia sarebbe stata

indipendente dalle ingerenze di qualsiasi vescovo.

Questo privilegio si rivelò in seguito addirittura nefasto

per la crescita spirituale della comunità vallombrosana

della nostra abbazia.

Pietro Igneo morì nel 1089 in odore di santità ed in fama

di taumaturgo.

|