|

<3> ORATORIO DI S.

ROCCHINO

Dal mercatino domenicale a S. Rocchino

In Piazza Vittorio Veneto per tutto il 2011 vi svolse

settimanalmente il mercatino della domenica. Un amico mi

avvisò che quel mercatino aveva le settimane contate

perché gli insuesi neppure si accostavano alle cinque o

sei bancarelle che esponevano i loro pezzi. Addirittura

ben cinque delle cinque o sei bancarelle non si

presentavano più da circa un mese.

Decisi di andare a vederlo almeno per una volta.

Quella domenica mattina ci trovai soltanto una bancarella

con ortaggi e frutta. Davanti alla bancarella c’erano due

ragazzine in pantaloni neri e berretto nero a cuffia. Una

delle ragazze indossava una mantellina bianca con

guarnizione nera. Forse, questa, era la polacca

Margherita. Avevo indovinato.

- Ciao, Margherita – la salutai.

- Ciao, ciao, ciao, Mario! Che piacere incontrarti nella

Piazza del tuo paese. Chissà quante cose interessanti sono

sepolte sotto queste lastre di pietra!

- Hai perfettamente ragione. Comunque te le taccio perché

le troverai tutte quante nel mio libro FUCECCHIO PARLA. Di

una cosa sepolta, però, non ne parlai. Se mi seguirai ti

porterò proprio nell’area dove un’altra chiesina, detta

altrimenti Oratorio, vi venne realizzata e vi morì.

Margherita salutò il bancarellista e mi seguì.

Mi portai verso la scalinata in pietra che sale alla

Collegiata. Insieme a Margherita salimmo la prima rampa di

scalini e giunti sul ripiano feci cenno alla ragazza di

fermarsi. Spiegai:

- Proprio qui c’era una chiesina, l’Oratorio di S.

Rocchino. Ed ora prenditi il cellulare magico e divertiti

a rivolgere tutte le domande che desideri all’Oratorio

ormai sepolto.

L’Oratorio di S. Rocchino fornisce la prima rivelazione

Margherita prese il cellulare magico che avevo tirato

fuori dalla tasca del mio cappotto scuro e cominciò:

- Buongiorno, buongiorno, buongiorno, oratorio di S.

Rocchino.

- Buongiorno, Margherita. Sono contento che qualcuno si

interessi finalmente di me.

- Vorrei sapere subito se ti fece costruire il Comune di

Fucecchio.

- No. Non ci hai indovinato. Venni fatto costruire dalla

Compagnia di S. Rocchino che i fucecchiesi avevano

ribattezzato la Compagnia dei Pomposi. Vuoi sapere perché

li chiamavano cosi?

- No, no, no! Desidero sapere perché tu vieni chiamato

Rocchino. Forse esistono due santi; Rocchino e Rocco?

- Cara Margherita, con codesta domanda, mi fai tirar fuori

il Comune di Fucecchio. Cerca di seguirmi, senza

interrompermi. Prima di tutto esiste un santo solo: S.

Rocco. Vengo chiamato Rocchino per una ragione molto

precisa. Non interrompermi, eh! Devi sapere che fin dal

1400 nella piazza sottostante c’era già un Oratorio di S.

Rocco; ma era talmente piccolo che lo chiamarono S.

Rocchino. Dentro c’entravano a mala pena il prete ed altri

quattro fedeli.

- Perché non hai rammentato il Comune, come mi avevi

anticipato?

- Perché mi hai interrotto, Margherita?

L’Oratorio riprese un po’ di fiato e proseguì:

- Quell’Oratorio l’aveva fatto costruire proprio il

Comune.

- E perché? – intervenne di nuovo la giovane polacca.

- Ché Mario non te l’ha mai detto come mai in tutti i

paesi della Toscana c’era almeno una chiesina dedicata a

S. Rocco ed al suo amico S. Sebastiano?

- No, non gliel’ho mai detto perché soltanto oggi ci siamo

occupati di te – precisai con calma.

- Margherita, a questo punto il discorso si allunga un

po’. Devi sapere che durante tutto il Medioevo e cioè dal

500 al 1500, si verificavano spesso anche in Toscana le

epidemie di peste. S. Rocco e S. Sbastiamo erano stati

proclamati dalla Chiesa i Santi Protettori dalla peste. La

peste visitava spesso anche Fucecchio. Per questo il

Comune aveva fatto costruire in Piazza un oratorio. Il

Comune avrebbe voluto far costruire un Oratorio più

grande, ma in Piazza non c’era più posto disponibile ad

eccezione di quello dove venne murato l’oratorio.

- E come facevano i due Santi a proteggere i fucecchiesi

dalla peste?

- A dire il vero, Margherita, è Dio che protegge le

persone tramite l’intercessione dei Santi. Dio, però –

così ci fanno credere – diventa buono se Gli rivolgiamo

delle preghiere e se Gli offriamo dei sacrifici. E siccome

la Messa è l’offerta di un sacrificio, il Comune fece

costruire quella chiesina per farvi celebrare delle Messe

per rendere più buono Dio che ci avrebbe così protetto

dalla peste.

- Da chi venivano celebrate le Messe?

- Da un cappellano che veniva scelto dal Comune e che

veniva regolarmente pagato con moneta sonante. Ad esempio,

il 5 maggio 1526 venne eletto come cappellano un frate

nero fucecchiese che si chiamava Luca Gherardelli. Gli

venivano corrisposte 7 lire a mese. Il nostro frate doveva

celebrare le Messe sia all’aperto, in Piazza, sia nel

piccolissimo Oratorio, che si trovava in questa Piazza,

specialmente quando le epidemie erano in arrivo.

- Grazie, grazie, grazie! Ho capito che prima di te c’era

un altro oratorio molto piccolo che si trovava in Piazza e

di cui era proprietario il Comune di Fucecchio.

Un fatto nuovo accaduto nel 1595, dieci anni prima che

venisse realizzato l’Oratorio al termine della prima rampa

di scalini.

Mi feci consegnare il cellulare magico a Margherita e,

rivolto all’Oratorio, gli dissi:

- Siccome hai già parlato tanto, ora devi riposarti un

po’. Ci penserò io a fornire alcune informazioni

importanti alla ragazza polacca.

Margherita mi chiese:

- L’Oratorio che si trovava su questo ripiano venne fatto

costruire dalla Compagnia dei Pomponi, vero?

- Dei Pomposi o di S. Rocchino. Devi sapere che questa

Compagnia era nata nel 1595, quando l’oratorio,

piccolissimo, si trovava ancora in Piazza. Questa

Compagnia era stata fondata da un gruppo di Fucecchiesi

ricchi ed acculturati. Decisero di indossare una cappa di

color verde e di reclutare soltanto persone distinte ,

cioè benestanti e istruite. La Compagnia voleva promuovere

una maggiore devozione per i due santi: Rocco e

Sebastiano. Tutti convennero, fin dalla nascita della

Compagnia, che sarebbe stato necessario un Oratorio molto

più grande e che doveva trovarsi nella Piazza o nei suoi

paraggi. Ma dove?

-Scusa, Mario - interloquì Margherita – c’era già nel 1595

questa doppia rampa di scalini?

Di scalini qui non c’era nemmeno l’ombra quando nacque la

Compagnia di S. Rocchino. E in cima alle due rampe non

c’era nemmeno la facciata della Collegiata con il suo

orologio.

-Che cosa c’era allora?

Al posto delle scale c’era un ciglione ricoperto di erba e

di qualche arbusto. Sulla tua sinistra, di fianco al

palazzo – che non c’era - passava un viottolo che portava

sul Poggio Salamartano.

-E in cima alla seconda rampa che cosa c’era?

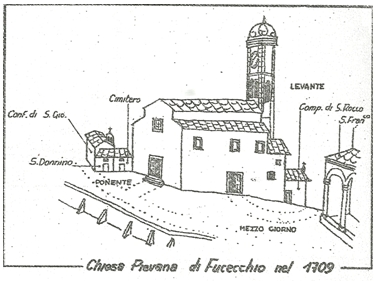

-C’erano due cose: un bellissimo campanile di cui poi ti

mostrerò l’immagine e la parte posteriore della vecchia

Collegiata. A quel tempo la facciata della Collegiata era

davanti al muro castellano. Poi ti farò vedere anche

questa. Adesso, Margherita, puoi riprendere la

conversazione con l’Oratorio.

Le passai il cellulare magico.

Come nacque l’Oratorio di S. Rocchino posto fra la

Piazza e il campanile della vecchia Collegiata.

- Ciao, ciao, ciao, Oratorio. Se non ti dispiace

riprendiamo la nostra conversazione. Puoi dirmi quando i

Pomposi decisero di costruire il tuo Oratorio?

- Subito. Appena ebbero fondato la compagnia, nel 1595. Ma

siccome era impossibile trovare un’area grande nella

Piazza, studiarono subito la possibilità di edificare il

nuovo Oratorio sul dirupo o ciglio che si trovava fra la

Piazza ed il campanile della vecchia Collegiata.

- Chi era il proprietario di quel pezzo di terreno?

- Il pievano. A quel tempo la Collegiata si chiamava Pieve

ed il parroco della pieve veniva chiamato pievano.

- E allora che cosa successe? – chiese di nuovo

Margherita.

- I “pomposi” andarono dal pievano e gli chiesero se era

disposto a vender loro quel ciglio per fabbricarci un

Oratorio abbastanza grande di S. Rocchino, visto che

quello di Piazza era inutilizzabile specialmente ora che

era nata la Compagnia di S. Rocchino.

- E il pievano che cosa rispose?

- Quel pievano fu bravissimo. Si chiamava don Guglielmo

Lupi. Lui rispose loro: “Io sono disposto a regalarvelo

quel terreno; però, lo sapete meglio di me, per poter

costruire l’Oratorio è necessaria l’autorizzazione della

nostra episcopessa.

Margherita, in preda ad una discreta dose di perplessità,

protestò:

- Ma tu, Caro Oratorio, ti stai burlando di me. Le

episcopesse non sono mai esistite. Mi fai cader dalle

nuvole. Non scherzare, per piacere!

- Io non sto scherzando e Mario te lo può garantire. Per

piacere, Mario, devi intervenire!

Confermai:

- L’Oratorio sta dicendo la verità. Della badessa di

quelle monache di Gattaiola in Lucca ti ho già parlato

quando ti trovai davanti alla libreria Eden. La chiesa di

Fucecchio è stata governata dalle episcopesse da 1299 fino

al 1622. Soltanto a partire dal 1622 noi siamo stati

governati dai vescovi di S. Miniato.

- Ed allora cosa successe?

L’Oratorio rispose:

- I dirigenti scrissero una lettera alla episcopessa per

chiederle la cessione del terreno e l’autorizzazione a

costruire un Oratorio di S. Rocchino più grande fra la

Piazza e il campanile della pieve..

- E l’episcopessa che cosa rispose?

- L’episcopessa autorizzò la cessione del terreno e la

costruzione dell’Oratorio.

- E poi che cosa successe? – insistette Margherita.

- La Compagnia fece costruire un bell’Oratorio che si

trovava proprio nel luogo dove vi trovate tu e Mario.

Appena l’Oratorio fu terminato, e si era nel 1605, i

Pomposi scrissero un’altra lettera alla episcopessa perché

mandasse un suo vicario a consacrarlo e perché chiarisse a

tutti i confratelli quello che avrebbero potuto fare

nell’Oratorio.

Presi il cellulare dalla mano destra di Margherita e

suggerii all’Oratorio:

- Se te lo ricordi, ripetile quello che scrisse l’episcopessa

ai Pomposi.

- Me lo ricordo molto bene. Scrisse: “Manderò il mio

vicario, don Vincenzo Sisti a consacrare il vostro

Oratorio nella festività della Natività della Beata sempre

Vergine (8 settembre) onde in quello si possino celebrare

divini uffizi e Messe, e che possa seppellirsi i detti

confratelli.”

- Ma era matta quella episcopessa? Sotterrare i morti in

una piccola chiesa è antigienico, non è vero?

- Cara Margherita – intervenni – ricordati che i fatti si

riferiscono al 1600. A quel tempo che se ne sapeva

dell’igiene? Nell’area del Poggio Salamartano c’erano tre

chiese (S. Donnino, pieve di S. Giovanni, S. Salvatore) e

due oratori (Madonna della Croce e S. Rocchino). Ebbene

ogni chiesa ed ogni oratorio disponeva di tombe dentro il

fabbricato e di un cimitero, lì vicino, dove le salme

venivano interrate. Nell’area del Poggio Salamartano

c’erano perciò anche cinque cimiteri. Cara Margherita, noi

avemmo il primo cimitero pubblico, lontano dal paese,

soltanto nel 1786.

- Grazie, Mario, per il tuo intervento chiarificatore –

attestò l’Oratorio

Le ultime domanda di Margherita

- Ma dov’è andato a finire quell’Oratorio che era qui? Chi

mi risponde?

- Ti rispondo io, Margherita - rispose l’Oratorio, che

proseguì – Io rimasi in vita per 117 anni. Poi venni

demolito e finii per sempre.

- Da chi fosti demolito?

- Dall’arciprete della Collegiata nel 1782.

- Dall’arciprete? O che non si vergognò?

- O Margherita, l’arciprete si limitò a dare ai muratori

l’ordine di demolirlo.

- Ma com’è possibile che un prete dia l’ordine di

abbattere una chiesa anche se piccola. E poi questo

Oratorio non era dell’arciprete: era della Compagnia di S.

Rocchino.

- Povera Margherita, si vede che sei digiuna di

informazioni storiche! Devi sapere che due anni prima, e

cioè nel 1780, il Granduca della Toscana Leopoldo I°

soppresse tutte le compagnie che esistevano in Toscana e

quindi anche quelle di Fucecchio. Il Granduca fece poi

un’altra cosetta: regalò tutti i possedimenti delle

compagnie al Capitolo della Collegiata e cioè alla

Collegiata. Nello stesso anno il Capitolo decise costruire

una Collegiata nuova di zecca e con la facciata rivolta

verso la Piazza anziché verso il Monte Pisano. E nel 1782

l’arciprete fece demolire tutta la vecchia Collegiata ed

anche questo Oratorio che era diventato suo. Dov’era il

ciglio avrebbero costruito la scalinata che saliva davanti

al portone della Nuova Collegiata. Perciò quel povero

arciprete non fece alcun dispetto a nessuno. Il mio

oratorio doveva essere abbattuto per forza per far posto

alla scalinata. Soddisfatta?

- Soddisfattissima, Oratorio. Ti chiedo scusa se qualche

volta mi sono mostrata un tantino intemperante.

- Ti capisco, Margherita. Sappi, però, che ti voglio molto

bene e che sento anche il dovere di ringraziarti per

l’interesse che hai dimostrato nei miei confronti. Ti

meriti tanta fortuna e tanti successi. Salutami e

ringraziami il tuo accompagnatore Mario. Ciao.

- Ciao, ciao, ciao, Oratorio di S. Rocchino.

Una dimenticanza imperdonabile

Salimmo sul Poggio Salamartano e, dopo aver disceso le

Scarelle, imboccammo il Viale Buozzi e ci dirigemmo verso

lo stadio comunale.

Per tutto il tragitto non avevamo profferito una parola.

Divertito, punzecchiai Margherita con questa osservazione:

- Tu, Margherita, questa volta ti sei dimenticata di

chiedere una informazione importantissima all’Oratorio di

S. Rocchino.

- Quale informazione?

- Per mezz’ora abbiamo parlato di un santo, ribattezzato

Rocchino e..

- Ah, è vero: ho dimenticato di chiedergli se mi faceva

conoscere la vita di S. Rocco. Tu Mario la conosci? Puoi

raccontarmela?

- Ti dirò soltanto che la festa di S. Rocco cade ogni anno

il 16 agosto. Appena sarò giunto a casa di manderò tramite

la posta elettronica una scheda con la vita di S. Rocco.

Mezz’ora dopo esserci salutati, sul computer di Margherita

comparve il testo della vita di S. Rocco qui riportato.

San Rocco nacque pochi anni prima del 1300 a Montpellier

in Francia.

All'atto della nascita recava sulla pelle del petto una

croce rossa.

Il cognome della sua famiglia era Rog. Da Rog venne

derivato il nome Rocco.

Rocco, a venti anni, rimase orfano di entrambi i genitori.

Subito dopo questo triste evento decise di recarsi in

pellegrinaggio sulle tombe degli apostoli a Roma.

Prima di partire distribuì tutte le sue ricchezze ai

poveri.

Parti con il caratteristico abbigliamento dei pellegrini:

cappello a falde larghe; mantello a mezza gamba o

sarrocchino; il bordone o bastone; un rosario ed una

grossa conchiglia sul petto che fungeva da bicchiere e da

tazza.

Giunto in Italia si trovò di fronte ad una grave epidemia

di peste. Dimentico dello scopo del suo pellegrinaggio, si

dedicò interamente all'assistenza degli appestati.

Anche a Roma il giovane Rocco profuse tutte le sue energie

e tutto il suo spirito di carità nei confronti degli

appestati.

E dopo Roma, andò a Cesena, a Novara e poi a Piacenza per

assistere gli appestati.

Sulle rive del Po il giovane francese contrasse la peste.

Il bubbone, comparsogli su di una gamba, gli procurava

dolori lancinanti.

Per non essere di peso a nessuno si trascinò in un bosco e

si rifugiò in una capanna. Il bubbone, immobilizzandolo,

gli impediva di mangiare e di bere. Accaddero, però, due

fatti prodigiosi:

una fonte cominciò a sgorgare a portata della conchiglia

di S. Rocco ed un cane, tutti i giorni, gli portava un

tozzo di pane stringendolo fra i denti.

Rocco guarì.

Il giovane, allora, ritornò in Francia a Montpellier.

Nessuno lo riconobbe; neppure suo zio che era governatore

della città. E fu proprio lo zio che lo fece arrestare

come spia.

Dopo cinque anni di prigionia, Rocco morì. Era il giorno

dell'Assunta del 1327.

Solo allora i parenti lo riconobbero perché videro sulla

pelle del suo petto la croce rossa che egli vi portava

impressa fin dalla nascita. |