|

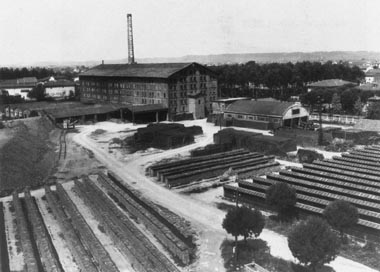

<15> LA FORNACE D’ANDREA

Fucecchio, 6 marzo 2012

Verso le ore 14 cominciò a scendere dal cielo nero una

pioggia incredibilmente battente. Dovetti dare l’addio

alla mia camminata quotidiana. Da una scatola da scarpe

tirai fuori una bella manciata di cartoline e di foto. Con

cura mi dilettai a selezionare e ad ordinare cartoline e

foto sulla fornace d’Andrea che si trova sul lato destro

di viale Gramsci per chi si dirige verso il ponte.

Ad un tratto squillò il telefono.

- Pronto, pronto, pronto!

- Ciao, Margherita. Hai bisogno di qualcosa?

- No, volevo soltanto sapere che cosa stai facendo dato

che non puoi andare a camminare a causa della pioggia.

- Sto riordinando cartoline e foto della Fornace d’Andrea,

morta bruciata il 20 settembre 1983 e sotterrata

definitivamente a partire dai primi anni del 2000. Mio

fratello ha documentato la sepoltura di questa fornace con

un kit di fotografie veramente interessanti.

- Posso venire a vedere codeste foto? Verrò da te con la

mia auto. Perciò non mi bagnerò.

- Ti aspetto, Margherita.

- Grazie, grazie, grazie.

Lasciai perdere le cartoline e mi portai al vetro della

finestra del mio studiolo per assistere all’arrivo della

giovane colf polacca.

I miei ricordi del trenino della fornace

A Margherita, per la prima volta in minigonna blu e

scarpette con il mezzo tacco, mostrai la cartolina con la

fornace d’Andrea dietro cui si staglia il panorama di

Fucecchio.

- Ma io questa ciminiera non l’ho mai vista e nemmeno

questo edificio e tutta questa distesa di mattoni!-

osservò Margherita che si era seduta accanto a me davanti

al mio banco di lavoro.

- Cos’era?

- Era una fornace di laterizi, Margherita.

- Non ti capisco, Mario.

- Era un forno dove si cuocevano i mattoni invece che del

pane. E dalla enorme ciminiera uscivano il fumo e i gas di

quel forno.

- Esisteva da tanto tempo questa fornace?

- Nacque nel 1927, cinque anni prima di me. D’estate

venivo quasi tutti i giorni in viale Gramsci. Prima di

tutto mi recavo nel tratto di strada dove si aprono le

buche; poi ritornavo indietro, salivo sull’argine e mi

portavo vicino alle verghe del trenino. Non ti capisco,

Mario.

- Hai perfettamente ragione. In ognuna delle attuali due

buche c’erano gruppetti di operai che con le vanghe

staccavano fette di terra ricche di argilla e le

depositavano in certi vagoncini di ferro non più lunghi di

un metro e larghi una settantina di centimetri. Questi

vagoncini viaggiavano con piccole ruote di ferro su due

verghe come i treni. Appena un vagoncino era colmo di

terra veniva spinto da uno o due operai fino alla base

dell’argine. A questo punto il vagoncino doveva compiere

un tratto in salita lungo una cinquantina di metri. Giunti

alla stazioncina, l’operaio o i due operai attaccavano il

vagoncino ad un cavo di ferro. Il vagoncino veniva

trainato dal cavo dentro la fornace all’altezza del

secondo piano. Io vedevo sparire il vagoncino colmo di

argilla dietro quella porta finestra dell’edificio. E poco

dopo vedevo scendere il vagoncino vuoto fino alla

stazionicina ai piedi dell’argine. Il solito operaio

sganciava il vagoncino dal cavo di ferro e lo spingeva

verso una delle due buche. I nostri genitori chiamavano

questi vagoncini il trenino. Il treno vero, cara

Margherita, nonostante passasse dalla vicina stazione di

S. Miniato, distante un paio di chilometri, io l’ho visto

soltanto a 12 anni.

Margherita in diretta con una cartolina della fornace

La

fornace D'Andrea (fabbrica dei mattoni)

La giovane colf mi chiese se poteva parlare con la

cartolina. Io le passai il cellulare magico. Margherita si

mise subito in contatto con la fornace.

- Pronto, pronto, pronto, fornace!

- Ciao, Margherita. Mi fa tanto piacere conoscerti. Che

cosa desideri sapere?

- Come mai ti chiami Fornace d’Andrea?

- Perché l’ultimo proprietario della Fornace si chiamava

Rodolfo D’Andrea. Dietro questo proprietario c’è una

storia molto interessante, cara Margherita.

- Davvero? Potresti raccontarmela?

- Ti converrà prendere qualche appunto perché questa

storia è un po’ complicata.

- Li farò prendere a Mario gli appunti. Lui c’è più

abituato. Puoi cominciare.

- Tale fornace, modello Hoffmann, venne fatta costruire

nel 1927 dal signor Raffaello Turchi originario di Siena,

ma da molti anni residente a Fucecchio, in Piazza La

Vergine. Questo signor Turchi possedeva già una fornace in

cima a via delle Fornaci nei pressi di Poggio al Vento. Il

signor Turchi, però, non era nato con la camicia. Pochi

anni dopo aver fatto costruire la bellissima fornace di

Viale Gramsci fu costretto a chiudere la fornace che aveva

sotto Poggio al Vento e a vendere questa veramente bella

fornace di Viale Gramsci.

- E allora che cosa successe?

- Questa fornace venne acquistata da un certo Carlo Vitolo,

originario di Torrita in provincia di Siena. Nel 1939 il

Vutolo si mise in società con il signor Alessandrini,

felicemente sposato e padre di Rodolfo. Qui la matassa si

ingarbuglia, cara Margherita.

- Procedi, procedi: muoio dalla curiosità.

- Nel 1945, subito dopo la fine della guerra, il signor

Alessandrini morì. Il suo posto venne ricoperto dalla

moglie che si rivelò all’altezza della situazione. Due

anni dopo la morte del marito la signora Alessandrini

diventò proprietaria unica della Fornace. A quell’epoca

aveva alle dipendenze ben 130 operai. Un anno dopo, nel

1948, quando gli affari della fornace andavano a gonfie

vele, la vedova Alessandrini di sposò con Roberto D’Andrea

a cui cedette il ruolo di amministratore della fornace.

Roberto d’Andrea si affiancò il figlio della Alessandrini,

Rodolfo, da qualche anno adulto, che rivelò immediatamente

ottime doti manageriali. Ora Margherita devi stare molto

attenta.

- Non preoccuparti. Ti seguo con moltissimo interesse.

- Il secondo marito della Alessandrini si rese subito

conto che il figliastro Rodolfo aveva spiccate attitudini

da manager. Ed anziché ostacolarlo ne favorì con

entusiasmo l’ascesa. Non solo: sarebbe stato

orgogliosissimo di esserne il padre. Una sera propose alla

sposa e a Rodolfo che lui sarebbe stato felicissimo di

dargli il proprio cognome. La vedova ed il figlio

apprezzarono moltissimo il gesto del D’Andrea ed accolsero

la proposta. In breve tempo Rodolfo Alessandrini diventò

Rodolfo d’Andrea. A questo punto la madre ed il patrigno

preferirono uscire dalla scena e si ritirarono a vita

privata. Rodolfo divenne il proprietario ed il manager

della fornace. Gli affari andarono benissimo fino al 6

novembre 1966, il giorno dell’alluvione dell’Arno.

- Che cosa successe di tanto grave? – chiese Margherita?

- L’alluvione danneggiò a tal punto i macchinari della

fornace e le zone di scavo (le “Buche”) da indurre Rodolfo

d’Andrea a chiudere i battenti nel 1970.

La storia della fornace, però non era finita

- Grazie infinite, bellissima cartolina. Non so davvero

come ringraziarti della bellissima storia che mi hai

raccontato.

- Mia cara Margherita, la storia non è ancora finita

perché non ti ho raccontato com’è morta la meravigliosa

fornace.

- Hai ragione. Ero stata davvero sbadata. Raccontami come

finì la fornace Hoffmann.

- Rodolfo D’Andrea dopo aver chiuso la fornace se ne andò

a vivere a Roma con la speranza che qualcuno desiderasse

comprarla per ripristinarla destinandola, magari, ad altri

usi o produzioni.

La fornace, purtroppo, morì la notte del 29 settembre

1983. Un incendio di vastissima estensione distrusse

completamente la fornace. Del grande fabbricato rimasero

in piedi soltanto dei pezzi di muro e la ciminiera.

Sembravano quelli della fornace, i ruderi di un

bombardamento aereo. Il peggio accadde dopo quando l’area

della fornace e del suo piazzale di esposizione dei

laterizi venne dichiarata area fabbricabile. Subito venne

decretata la demolizione dei ruderi. Nel 2005 iniziò la

triturazione di tutto il materiale della demolizione. Poi,

prima del 2010, nell’area dell’ex fornace si cominciarono

a costruire fabbricati abitativi, nonostante le proteste

di alcuni cittadini che avvertivano la necessità di

ricostruire a scopo museale la fornace e la sua ciminiera.

Margherita non poté trattenere le lacrime e piangendo

seppe solo dire:

- Grazie, grazie cartolina. Ciao!

|